Aster版USDFの特徴と将来性とは?

- 三行要約

-

Aster版USDFはFalcon Finance版USDFは別物

どのようにしてUSDFは利回りを生むのか

初心者が特に気をつけるべきポイント

Aster版USDFの基本概要

Aster版USDFは、AsterDEX(Asterが開発するパーペチュアル取引プラットフォーム)内で発行されるステーブルコインで、「1USDF ≒ 1ドル相当」を目指しながら利回りを生む仕組みを備えています。

一般的なステーブルコイン(USDT・USDCなど)は単に価値が安定しているだけですが、USDFは“運用を前提としたステーブルコイン”として設計されており、Asterエコシステムの循環を支える中心資産です。

AsterDEXはBNB Chain・Arbitrum・Ethereumなど複数チェーンに対応しており、Aster版USDFもこれらのチェーンを横断して利用される形になります。チェーンを切り替えずに使えるという点は大きな利便性であり、USDFの利用価値をさらに高めています。

DEXとして独自の特徴を持っており、幅広い運用方法に対応しているため、世界中の仮想通貨投資家から注目され、hyperliquidに次いで取引額が2位になった時もありました。

一方で、リリースされてから間もない新興プロジェクトのため、DEXとしての信頼性や将来性について不安感を持っている人も少なくありません。アスターでできる運用方法や将来性はもちろん、アスターを利用した仮想通貨投資のポイントも解説します。

AsterエコシステムにおけるUSDFの位置づけ

Aster版USDFは、1USDF ≒ 1ドル相当の価値を目指すステーブルコイン です。一般的なステーブルコイン(USDTやUSDCなど)は基本的に値動きがないことが目的ですが、Aster版USDFはさらに「利回りを生む」特徴を持っています。

AsterDEX(Asterのトレードプラットフォーム)では、パーペチュアル取引や手数料収益が生まれます。これらの利益の一部がUSDFの運用に回され、結果としてUSDF利用者は利回りを得られる形になります

簡単に言うと、「USDFはAster内で使うことで利息が付く仕組みを持ったドルのようなもの」 です。

他プロジェクトのUSDFとの厳密な違い

USDFという名前は複数のプロジェクトが使用しています。

- Aster版USDF→AsterDEX発の利回り付きステーブルコイン

- Falcon Finance版USDF→合成ドルで仕組みも目的も別物

Falcon版は担保構造もシステムも異なります。

つまり、同じUSDFという名前でも全く違うコインです。

「USDF」に限らず、ティッカーが似ている・同じコインはたくさんあります。事実Asterも2つあるので混乱すると思いますが、混同しないように気を付けてください。

USDFの利用用途と機能

Aster版USDFは主に次のような場面で使われます。

- Aster内で担保として使う

- 利回りを得るために保有する

- ステーキングや流動性提供(LP)に活用

- AsterDEXのトレード機能を支える資産として利用

特に「利回りがつく」点が他のステーブルコインとの大きな違いです

USDFの発行と担保構造

ユーザーがUSDTをVaultに預けると、その担保を元にUSDFがミントされます。

この仕組みは、銀行にお金を預けて預金証書(USDF)を受け取るイメージに近く、預けた資産は運用に回され利回りを生みます。

AsterはUSDF/asUSDFの担保管理をスマートコントラクトで実装しており、PeckShieldやHalbornによる監査レポートや、BSC上の検証済みコントラクトとしてコード概要が公開されています。

どのようにUSDFがミントされるのか

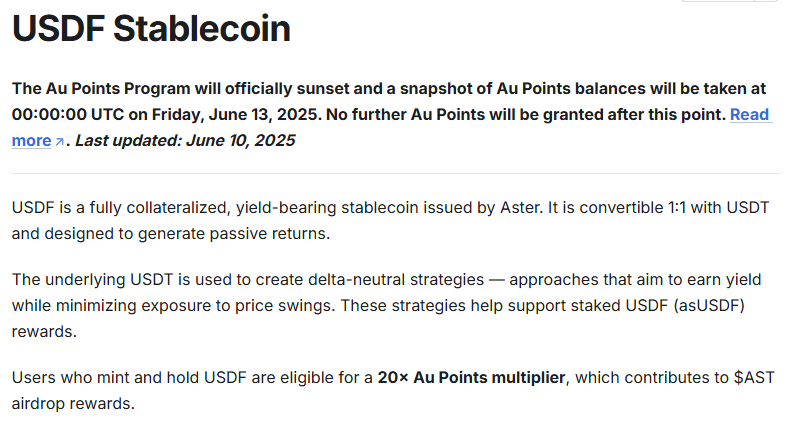

Aster版USDFは USDT(テザー)を担保として預ける代わりに発行 されます。

例えると、「1万円を預けたら、同じ価値の“預かり証+利息がつく仕組み”を受け取る感覚」に近いイメージです。

Aster版USDFのミントは「USDTを担保として1:1でUSDFを発行する」仕組みで、名目上の担保比率が100%であることは公式Docsに明記されています。

担保資産とデルタニュートラル戦略

Asterでは「デルタニュートラル戦略」という運用が使われています。分かりやすく説明すると、

- 相場が上がっても下がっても損しづらいようにポジションを組む方法

- Asterはこの戦略を使って、担保を増やす(利回りを生む)ことを狙っている

デルタニュートラル戦略については、USDTを持ちながら反対方向にポジションを取るなど、「値動きの影響をできるだけゼロに近づける手法」とされています。

ステーブルペッグを維持するメカニズム

ペッグ維持の仕組みについては、USDTとの1:1償還メカニズムや、USDFとUSDTの価格差を利用したアービトラージ、デルタニュートラル戦略の役割などが公式Docsで説明されています

USDFの利回り設計とメリット

Aster版USDFは、USDTを担保にしながら、Asterのパーペチュアル取引などから生じる手数料収益およびデルタニュートラル戦略の運用益をUSDF/asUSDF保有者に還元する「利回り付きステーブルコイン」として設計されています。

Ethena USDeなど同様のイールド付きステーブルコインも存在するため、「他のステーブルコインにはない」ではなく「他のイールド型ステーブルコインと同じカテゴリーに属する」と表現する方が正確です。

AsterDEXではBTCUSD・ETHUSDなどのパーペチュアル取引が行われていますが、USDF/asUSDFの利回りについては、主にCEX(例:Binance)上で構築されるデルタニュートラル戦略やファンディングレート収益が原資と説明されています。

そのため、「AsterDEXの取引手数料そのものがUSDFの利回りに直接流入している」というよりは、オフチェーンの運用戦略から得られた収益がUSDF/asUSDF保有者に還元されるイメージに近い設計です。

さらに、USDFはAsterDEXのステーキングや流動性提供にも利用できるため、ユーザーは“使いながら増やす”という2つのメリットを同時に得られる可能性があります。

利回り(イールド)獲得の仕組み

USDFが利回りを得られる理由は大きく2つあります。

USDF/asUSDFが利回りを得られる主な理由は、デルタニュートラル戦略およびCEX上での運用から生じる収益と説明されています。

具体的には、USDTを担保にしたポジションを用い、CEX(例:Binance)でスポットとパーペチュアルを組み合わせたデルタニュートラル戦略やファンディングレート差益を狙うことで、利回りを生み出す仕組みです。

公開情報の範囲では、「AsterDEX内の取引手数料がUSDFの利回り源として直接組み込まれている」とまでは明示されていないため、本記事ではCEX上の運用収益が主な原資という整理にとどめます。(出展がないため、手数料連動部分は断定を避けています)

Asterの独自戦略とユーザーの利点

Asterには初心者にも利用しやすい特徴があります。

- Hidden Orders(隠し注文):大口注文でも市場に見えにくく、フェアに取引できる

- マルチチェーン対応:BNB Chain、Arbitrum、Ethereumなどに対応

- 利回り資産を担保にできる:USDFがその中心的役割

これらにより、USDFはAsterでの運用を前提とした“使いながら増やすステーブルコイン”として機能します。

他ステーブルコインとの比較

| コイン名 | 特徴 |

|---|---|

| USDT | 価格が1ドルに近い。利回りは基本なし。 |

| USDC | 資産公開があり透明性が高い。利回りはなし。 |

| DAI | 暗号資産担保型だが利回りは別途運用。 |

| Aster版USDF | Aster内の運用で利回りが付く。 |

USDFは「ステーブルコイン+利息」の“ハイブリッド型”と言えます。

リスクと注意点

Aster版USDFには、理解しておくべきリスクが複数あります。

まず、USDFの担保はUSDTのため、USDT自体の信用性に依存します。Tether Limited社の運用方針や準備資産の透明性が市場に影響する可能性があります。また、AsterDEXは複数のチェーンで動作しているため、各チェーンの混雑や遅延がUSDFの取引や清算に影響を与えるケースも考えられます。

デルタニュートラル戦略で構築されたポジションが急激な市場変動により清算される可能性があること自体は、公式Docsのリスク説明で明記されています。

担保変動リスクと清算リスク

USDFはUSDTを担保にしています。つまり、

- USDTの信用問題

- 市場急変によるポジションのロス

などの影響を受けます。

運用戦略の複雑さ

デルタニュートラル戦略は高度で、初心者には少し難しい仕組みです。仕組みを理解しないまま使うと、リスクを正確に判断できない可能性があります。

プロジェクト透明性とデータ不足の課題

Aster版USDFについては、仕組みやリスク、カストディ構造などは公式Docsや監査レポートで一定程度公開されています。一方で、

・CEX上での具体的なポジション構成

・取引所ごとの建玉やヘッジ内容のリアルタイム開示

など、オフチェーン運用に関する細かな情報はすべてがリアルタイムで公開されているわけではありません。

そのため、完全オンチェーン型のステーブルコインと比べると、オフチェーン部分の透明性や依存先(CEX・カストディアン)に関するリスクを意識しておく必要がある点は注意ポイントと言えます。

まとめ

Aster版USDFは、AsterDEX内の運用によって利回りを生むステーブルコインで、“使いながら増える”タイプ と言える資産です。他USDFとは名前が同じでも完全に別物で、混同は厳禁です。

初心者でも触りやすい仕組みを備えていますが、透明性不足や戦略の複雑さなど注意点もあります。利用する際は、仕組みを正しく理解し、自分に合ったリスク管理を行うことが大切です。

DEXとして独自の特徴を持っており、幅広い運用方法に対応しているため、世界中の仮想通貨投資家から注目され、hyperliquidに次いで取引額が2位になった時もありました。

一方で、リリースされてから間もない新興プロジェクトのため、DEXとしての信頼性や将来性について不安感を持っている人も少なくありません。アスターでできる運用方法や将来性はもちろん、アスターを利用した仮想通貨投資のポイントも解説します。

The post Aster版USDFの特徴と将来性とは? first appeared on Mediverse|暗号資産(仮想通貨)の専門メディア.